Patrakar Priyanshi Chaturvedi

छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में देशभर के लिए मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार रिजर्व में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (Vulture Safe Zones) स्थापित किए गए हैं, ताकि घटती गिद्ध आबादी को बचाया और बढ़ाया जा सके। गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी' हैं, और इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यहां उपग्रह टेलीमेट्री आधारित निगरानी कार्यक्रम के तहत गिद्धों की गतिविधियों का उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा एकत्रित किया जा रहा है, जिससे लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी आवाजाही और प्रजनन पर नजर रखी जा रही है। संरक्षण कार्यों में गिद्ध मित्र दल की अहम भूमिका रही है, जिसने घोंसलों की निगरानी, सुरक्षित शव प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की। इसके तहत “वुल्चर रेस्टोरेंट” की स्थापना कर NSAID-मुक्त सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया गया है। भविष्य की रणनीति में तीन अतिरिक्त गिद्धों की सैटेलाइट टैगिंग, 100 किलोमीटर क्षेत्र में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार और 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व यह संदेश दे रहा है कि तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वन्यजीवन और मानव जीवन एक साथ सुरक्षित और संतुलित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

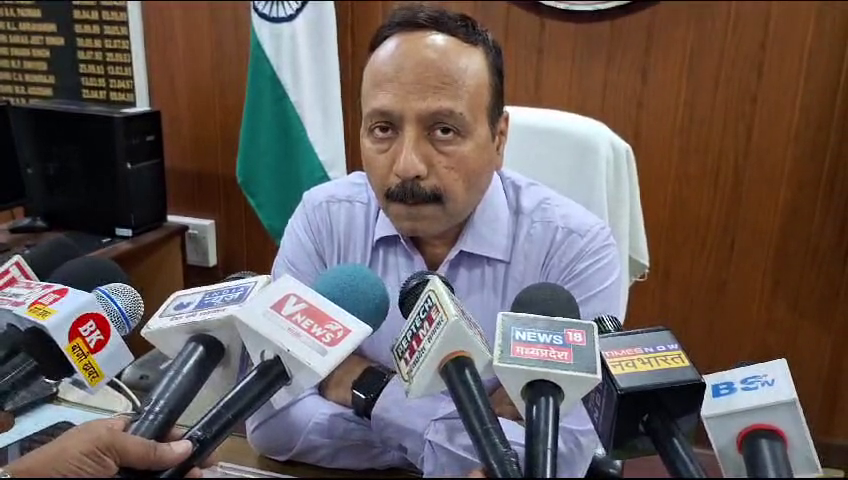

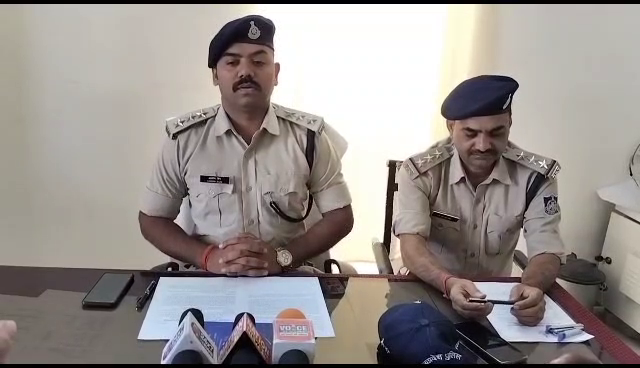

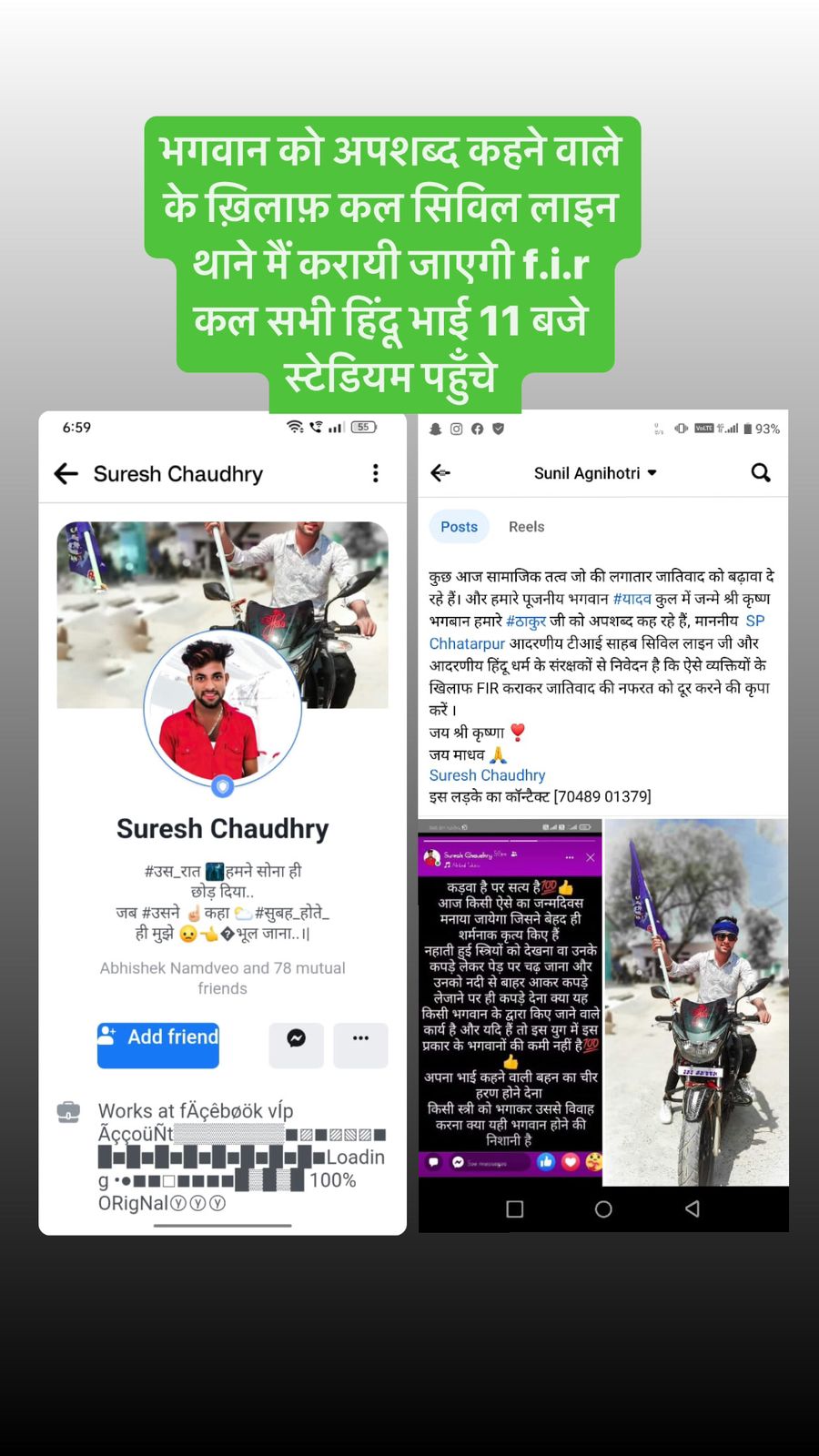

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोशल मीडिया पर वायरल उस खबर को पूरी तरह झूठा बताया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश या सर्कुलर कभी जारी नहीं हुआ और यह अफवाह है। 20 नवंबर 2025 को जारी सर्कुलर केवल सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका के तहत स्कूल परिसरों में सुरक्षा और आवारा कुत्तों के प्रवेश रोकने के लिए था, शिक्षकों को गिनती करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइंस पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में संभावित साजिश और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने वालों की भूमिका शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने नागरिकों और मीडिया संगठनों से अपील की है कि किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले इसकी सत्यता आधिकारिक स्रोत से जांच लें। विभाग ने पारदर्शी शासन, छात्रों की सुरक्षा और झूठी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ड्यूटी से पहले पायलट के शराब पीने के गंभीर मामले में कनाडा की एविएशन अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एअर इंडिया से जवाब तलब किया है। यह घटना 23 दिसंबर 2025 की है, जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की शिकायत पर 24 दिसंबर को एयरलाइन को पत्र भेजा गया। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह कनाडियन एविएशन रेगुलेशंस (CARs) और एअर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट की शर्तों के खिलाफ है। अथॉरिटी ने एयरलाइन को जांच कर जरूरी कार्रवाई करने और 26 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मामला वैंकूवर से वियना जा रही फ्लाइट AI186 से जुड़ा है, जहां कैप्टन सौरभ कुमार ड्यूटी पर पहुंचने से पहले नशे में पाए गए। एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें शराब पीते देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब की पुष्टि होने पर पायलट को विमान से उतार दिया गया। एअर इंडिया ने पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया और वैकल्पिक पायलट की व्यवस्था की, जिससे उड़ान में देरी हुई। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा है कि जांच में नियम उल्लंघन साबित होने पर कंपनी की नीति के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शहर और उसके आसपास लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। भोपाल मेट्रो की ब्लू लाइन के विस्तार के लिए रायसेन रोड स्थित आईटीआई के सामने सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, जबकि कटाई की अनुमति को लेकर स्थिति साफ नहीं है। उच्चस्तरीय समिति ने भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक सेंट्रल वर्ज में 67 पेड़ काटने की मंजूरी दी थी, लेकिन यहां सड़क किनारे मौजूद पेड़ों पर भी आरी चल गई। इसी तरह 11 मील से बंगरसिया तक पीडब्ल्यूडी की सात किलोमीटर लंबी सड़क के लिए लगभग सभी पेड़ काट दिए गए हैं और अब वहां सिर्फ ठूंठ बचे हैं। अयोध्या बायपास पर करीब आठ हजार पेड़ों की कटाई पर एनजीटी ने रोक लगाई है, हालांकि ढाई हजार पेड़ कटने के बाद यह स्टे मिला और मामले की सुनवाई 8 जनवरी को तय है। इस बीच निगम की ओर से निगरानी व्यवस्था न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर स्पष्ट हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें पेड़ों की संख्या, प्रजाति, उम्र और स्थान की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। इसके बावजूद 11 मील–बंगरसिया रोड पर बिना अनुमति 488 पेड़ काटे गए, जबकि नीलबड़ क्षेत्र में भी पेड़ कटाई के मामलों में एनजीटी की सख्ती के बावजूद विभागों पर आदेशों का असर नजर नहीं आ रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

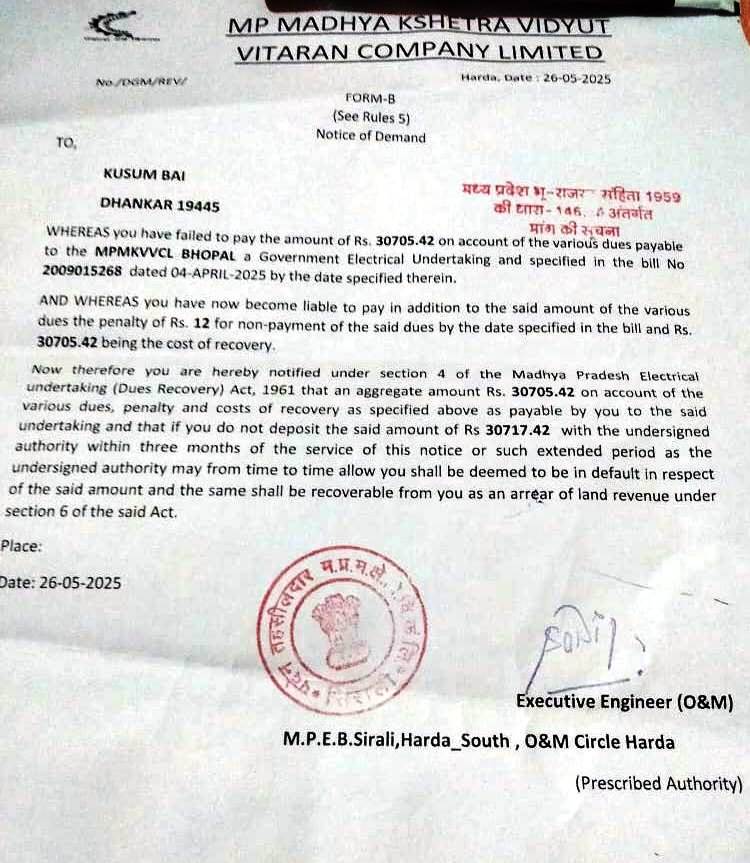

सिंगरौली जिले के चितरंगी उपखंड क्षेत्र अंतर्गत दुधमनिया तहसील में बुधवार को किसान कांग्रेस द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता दुधमनिया पहुंचे और चितरंगी एसडीएम सौरव मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, पूर्व विधायक सरस्वती सिंह, कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा, उपेंद्र द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से चितरंगी और दुधमनिया तहसील क्षेत्र की गंभीर जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जमीन, फसल, बिजली और पानी के मुद्दे उठे ज्ञापन में ग्राम पिपरमान, कुसाही, बड़गड़, बसनिया, डाला, कुपूरदेई और सकेती में औद्योगिक नीति के नाम पर आदिवासियों और किसानों की भूमि छीने जाने को निरस्त करने की मांग की गई। साथ ही वर्षों से लंबित वनाधिकार पट्टों, वारिसाना और नामांतरण प्रकरणों के शीघ्र समाधान, अति वृष्टि से धान, तिलहन, दलहन और मक्का की फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग रखी गई। इसके अलावा जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने, बिजली के भारी बिलों पर रोक, लो वोल्टेज और अनियमित कटौती से राहत, मिशिरगंवा आयरन ब्लॉक और मेसर्स डाक डेवलपर्स लिमिटेड को आवंटित 1282 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण आदेश को रद्द करने की बात भी कही गई। ज्ञापन में आदिवासी, दलित और सामान्य बस्तियों में हैंडपंप खनन कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाने, सीएसआर मद से विद्युतीकरण के लिए आवंटित 45 करोड़ रुपये के कार्यों की जानकारी सार्वजनिक करने, कोयला परिवहन से बढ़ते प्रदूषण और हादसों पर रोक लगाने तथा ललितपुर-सिंगरौली लाइन और आसपास के प्रभावित परिवारों को मकान मुआवजा देने की मांग भी शामिल रही।

Patrakar Vandana Singh

अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। एनसीआर के फरीदाबाद में लगातार खनन के कारण अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई घटने से पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग चिंतित हैं। जिले में अरावली करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, जो लगभग 20 गांवों को कवर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 1980 के दशक में खनन की अनुमति न दी गई होती तो आज भी ये पहाड़ियां कहीं अधिक ऊंची और सुरक्षित होतीं। पर्यावरणविदों के अनुसार अस्सी के दशक में अरावली क्षेत्र में पत्थर और सिलिका सैंड का बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ। पत्थर दिल्ली के लाल कुआं क्रेशर ज़ोन में और सिलिका सैंड बदरपुर भेजी जाती थी। सरकार की मंजूरी के बाद पहाड़ियों को काटकर करीब 500 फुट गहरी खदानें बनाई गईं, जो आज झीलों में बदल चुकी हैं। बताया जाता है कि उस समय फरीदाबाद क्षेत्र में 5 हजार से अधिक खदानें सक्रिय थीं, जिससे अरावली को भारी नुकसान पहुंचा। हालिया सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद अरावली की परिभाषा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानने की परिभाषा से बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा और अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। इसी वजह से नई परिभाषा को वापस लेने और अरावली के सख्त संरक्षण की मांग तेज हो गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले चार्जशीट पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ED की याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सिर्फ 50 लाख रुपये के बदले करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया गया। ED का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नाम शामिल किए हैं। एजेंसी का आरोप है कि साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियां निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए बेहद कम कीमत में अपने नाम कर ली गईं, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है। ED के मुताबिक, इस मामले में करीब 988 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय और लगभग 5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का सवाल है। वहीं कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में हुई थी और 2008 में इसके बंद होने के बाद से ही इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद चलता आ रहा है।

Patrakar Vandana Singh

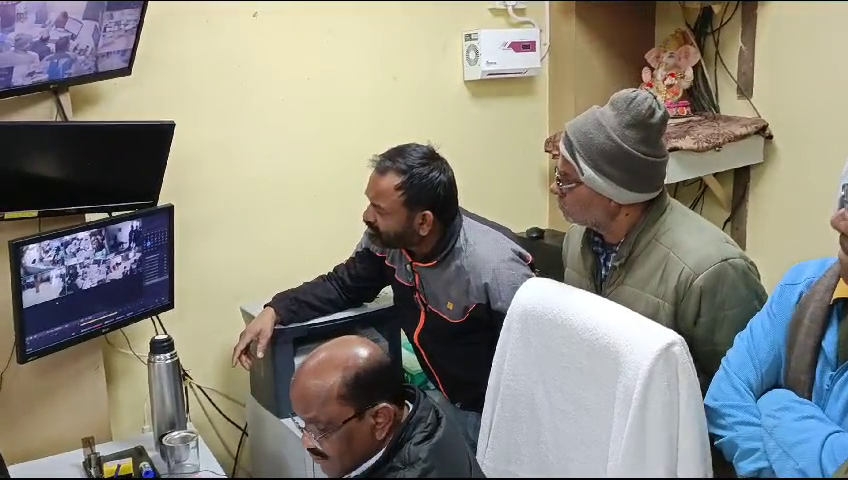

मध्यप्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौरझामर थाना क्षेत्र के जैतपुर डोमा स्थित श्रीराधा-कृष्ण राम जानकी मंदिर में चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चोर ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान के मुकुट सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुजारी के अनुसार चोरी गए सामान की कीमत लगभग 5 से 7 लाख रुपये आंकी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में चोर हाथ में सरिया लिए मंदिर में प्रवेश करता और चोरी को अंजाम देता साफ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही गौरझामर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

VB-G Ram G 2025 बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। भारी विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बिल पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर के बाहर सड़क पर उतरकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को गरीबों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि मूल MGNREGA योजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और बेरोजगार गरीबों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नए बिल में केंद्र के फंड में भारी कटौती की गई है, जिसे राज्य वहन नहीं कर पाएंगे, जिससे यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि इस बिल को विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज करते हुए हंगामे के बीच पास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा, जबकि 2005 में मनरेगा कानून को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया था और विपक्ष के सुझावों पर विचार किया गया था। सिंह ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और जन-विरोधी व मजदूर-विरोधी बिल पारित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास सरकार को माफ नहीं करेगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

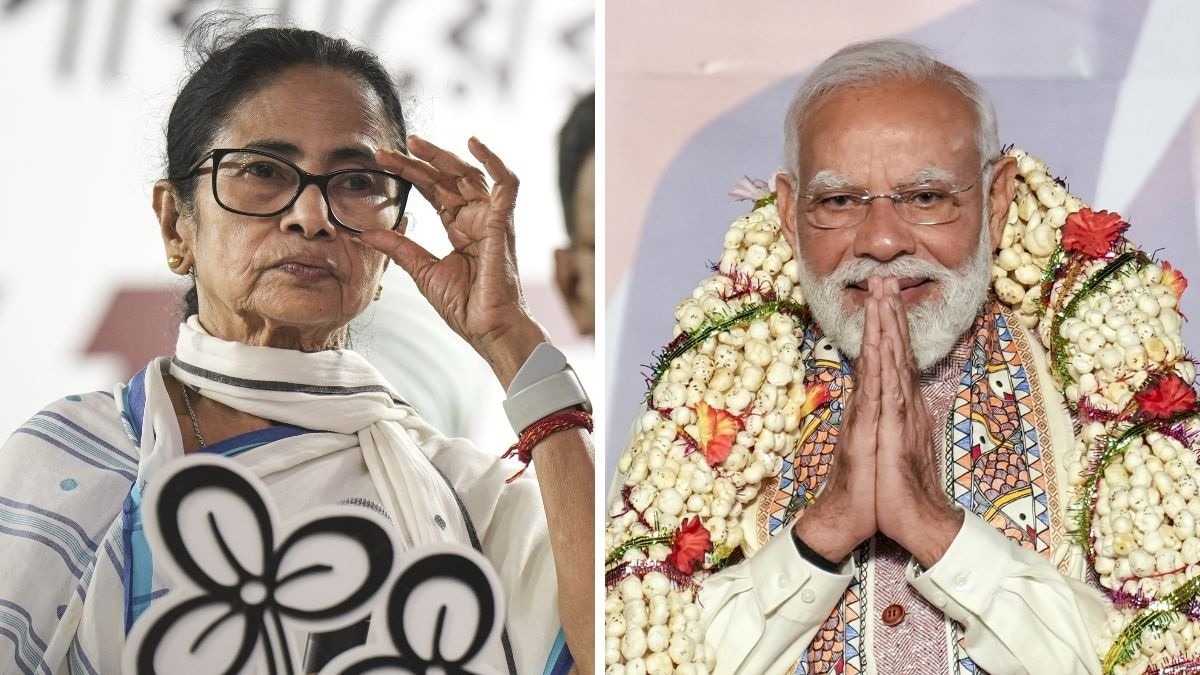

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति गरमा गई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मदन मित्रा ने दावा किया कि भगवान राम मुस्लिम थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। उनके इस बयान को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताते हुए विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा हमला करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मदन मित्रा के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हिंदू धर्म का सुनियोजित अपमान है। पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं को हिंदू देवी-देवताओं और मान्यताओं का अपमान करने की आदत हो गई है। पार्टी ने कहा कि इस तरह के बयान केवल जुबान फिसलने नहीं, बल्कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सोच को दर्शाते हैं। भाजपा ने टीएमसी को “हिंदू विरोधी पार्टी” बताते हुए कहा कि जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। विवाद बढ़ने के बाद मदन मित्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद हिंदू धर्म पर हमला करना नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं की हिंदू धर्म की “सतही समझ” पर सवाल उठाना था। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक निजी बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को चुनौती दी थी कि वे साबित करें कि भगवान राम हिंदू थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। मित्रा ने कहा कि वे अपने बयान के राजनीतिक नतीजों से नहीं डरते और भाजपा जो करना चाहे कर सकती है। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में धार्मिक मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने तंज कसा कि जब दिल्ली गंभीर प्रदूषण से जूझ रही है, तब प्रधानमंत्री ओमान में और नेता प्रतिपक्ष जर्मनी में हैं। उन्होंने दावा किया कि अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली ने कभी इतना भयावह प्रदूषण नहीं देखा और मौजूदा हालात केंद्र व दिल्ली की भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय AQI को “मैनेज” करने में लगी है। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग मशीनों के आसपास पानी का छिड़काव कर आंकड़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविक AQI 700–800 तक हो सकता है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि GRAP-4 को लागू करने में देरी हुई और कागजों में कार्रवाई दिखती रही, जबकि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य जारी रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए कड़े और समय पर कदम उठाए गए थे। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की राजधानी ‘गैस चैंबर’ जैसी स्थिति में है, फिर भी केंद्र की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखती। उन्होंने चीन के बीजिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए, जबकि दिल्ली और केंद्र सरकार में ऐसी प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब लोकसभा में दिल्ली प्रदूषण पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित हो गई और अब यह मुद्दा आगे उठाया जाना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में प्याज के गिरते दाम किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रतलाम जिले की जावरा मंडी में किसानों को प्याज के मात्र 150 रुपए प्रति क्विंटल यानी करीब डेढ़ रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं, जबकि बाजार में यही प्याज 10 से 15 रुपए किलो बिक रही है। लागत भी न निकल पाने से किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्याज के लगातार गिरते दामों से परेशान किसानों ने मंडी में प्याज फेंकने का मन बना लिया है। जावरा मंडी में करीब 8 हजार बोरी प्याज की आवक हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि अलग-अलग मंडियों में ले जाकर भी उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे। किसानों का आरोप है कि मंडी लाने-ले जाने का खर्च ही वसूली से ज्यादा हो रहा है, ऐसे में मजबूरी में प्याज सड़क पर फेंकने की नौबत आ गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

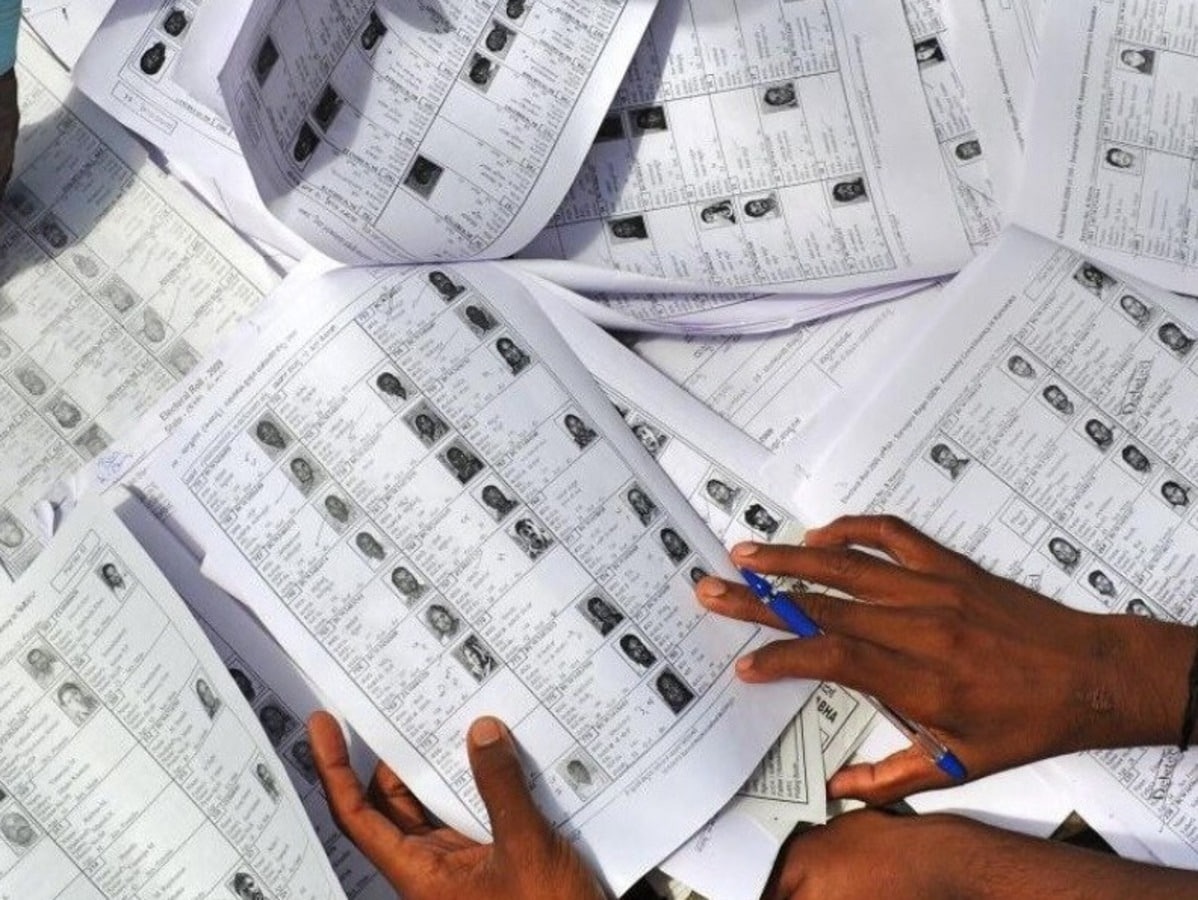

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 58 लाख 20 हजार 898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। आयोग के मुताबिक इनमें 24.16 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि करीब 19.88 लाख लोग राज्य छोड़कर अन्य जगहों पर बस गए हैं। इसके अलावा 12.20 लाख मतदाता लापता श्रेणी में हैं, 1.38 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं और करीब 57 हजार नाम अन्य कारणों से हटाए जाने की सूची में हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मतदान केंद्र मित्रा इंस्टीट्यूशन से 127 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बूथ से सिर्फ 11 नाम कटने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम जरूर जांच लें और यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया हो तो तय समयसीमा के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति दर्ज कराएं। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध और अद्यतन बनाना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार दो साल की उपलब्धियों का सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है, जबकि प्रदेश का किसान बेहाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियों के चलते किसानों की स्थिति लगातार खराब हुई है। सचिन यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में थे और एक साल में ही किसानों के लिए ठोस काम किया गया था। सचिन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौर में गेहूं-धान के घोषित भाव और सरकारी खरीदी की गारंटी दोनों ही नदारद हैं। सोयाबीन की 2025 में सरकारी खरीदी बंद कर दी गई है और भावांतर योजना किसानों के लिए लूट बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती, खाद की किल्लत और गुणवत्ताहीन खाद वितरण के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं बल्कि लोकसभा में दिए गए आधिकारिक आंकड़े हैं, जो सरकार की विफलता को उजागर करते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

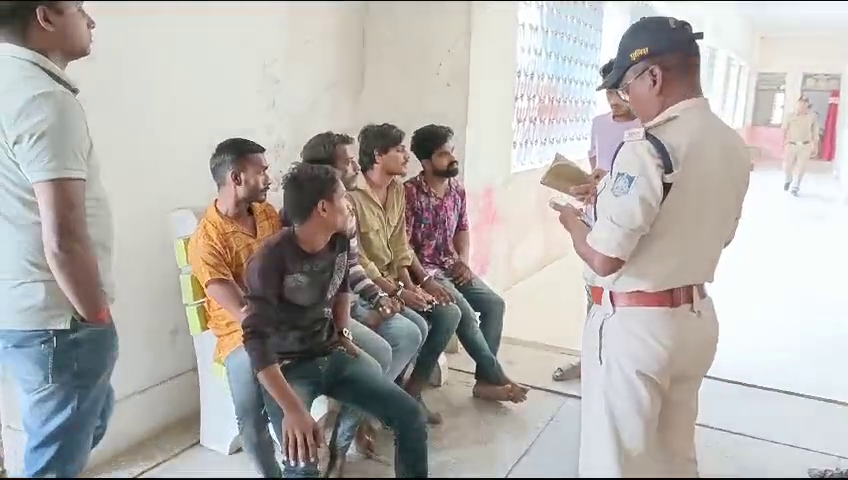

सिंगरौली जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच और जन-जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत तिनगुड़ी चौकी के पास चेक पॉइंट यूनिट ने सघन जांच करते हुए कई मालवाहक वाहनों को पकड़ा और नियमों के उल्लंघन पर चलानी कार्रवाई की। जांच के दौरान एक मालवाहक वाहन को नियमों का पालन न करने पर जप्त कर तिनगुड़ी चौकी में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। “हर यात्रा सुरक्षित, हर मुसाफिर संरक्षित” के संदेश के साथ चलाए जा रहे इस अभियान में परिवहन विभाग की टीमों ने जिले के विभिन्न मार्गों और चेकपोस्टों पर सैकड़ों वाहनों की जांच की और राजस्व संग्रहण भी किया। विभाग ने PUC, बीमा और वाहन दस्तावेजों की गहन जांच करते हुए बिना वैध कागजात चल रहे वाहनों पर सख्ती दिखाई। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, जागरूकता पर भी जोर अभियान के दौरान ओवरलोड वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और बिना सीट बेल्ट कार चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके अलावा नाबालिग वाहन चालकों के वाहन जप्त किए गए और बिना बीमा, बिना लाइसेंस व बिना दस्तावेज चल रहे वाहनों पर सख्त कदम उठाए गए। वहीं, परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों और ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि हेलमेट और सीट बेल्ट जीवन रक्षक हैं, शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है और तेज गति दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। परिवहन अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

Patrakar Vandana Singh

मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सैना की अदालत में लगभग 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई निर्धारित है। सूत्रों के अनुसार, हिंदू पक्ष अदालत से वाद बिंदु तय करने (Framing of Issues) की मांग करेगा, जिससे मुकदमे की आगे की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सके। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष अदालत से अनुरोध करेगा कि विभिन्न पक्षों द्वारा दायर कई लंबित वादों को निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान विशेष रूप से वाद संख्या 3 पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अपना जवाब दाखिल करना है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण का विग्रह दबा हुआ है, ऐसे में ASI की रिपोर्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

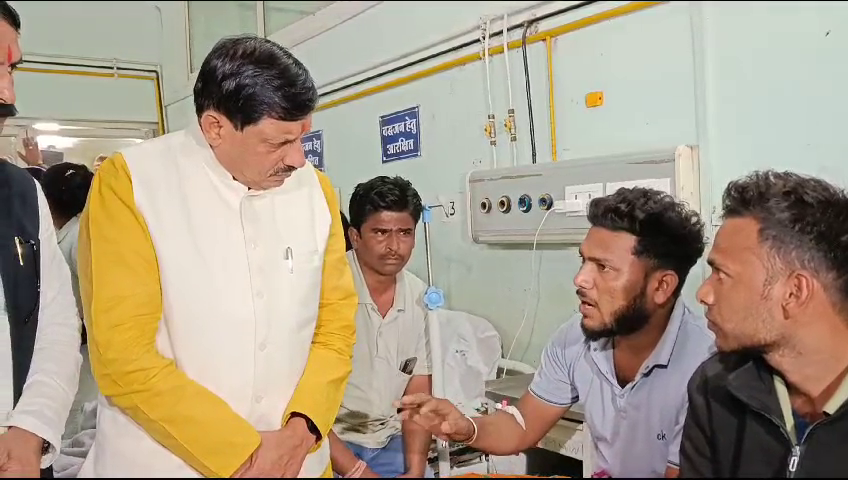

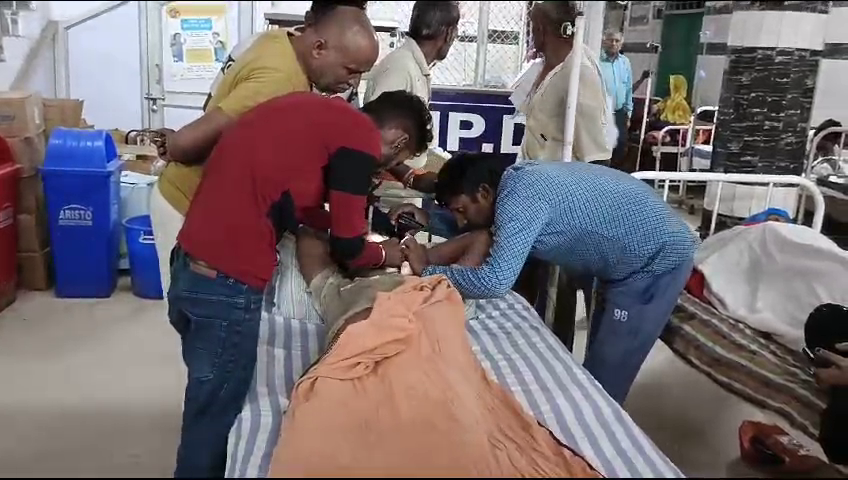

हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जारी तनाव चौथे दिन भी कम नहीं हुआ। राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के विरोध में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति नियंत्रित रखने के लिए शुक्रवार को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। कई परिवार अपने घरों में ताले लगाकर बाहर चले गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं। यहां घायल ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। गुरुद्वारे में जुटे किसान नेताओं की कोर कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जिले के कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर नहीं होता, वे किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बवाल वाले दिन पुलिस ने गोलियां चलाईं और उन्होंने कथित कारतूस के खोल भी दिखाए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की सख्ती और डर के माहौल के कारण लगभग 30 से ज्यादा परिवारों ने घर खाली कर दिए। दूसरी ओर, प्रशासन ने पुलिस फायरिंग से इनकार किया है। एडीजी वीके सिंह ने दावा किया कि स्थिति बिगाड़ने में बाहरी तत्व शामिल थे, जबकि किसान नेता इसे प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं। 10 दिसंबर की हिंसक झड़प ने हालात को और बिगाड़ दिया है। किसानों ने उस दिन फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल तोड़ दी थी और ऑफिस में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें करीब 70 लोग घायल हुए। कई महिलाओं ने कहा कि फैक्ट्री शुरू हुई तो पानी और हवा प्रदूषित होगी—दमा, कैंसर और त्वचा रोग जैसे खतरे बढ़ेंगे। उधर कंपनी का कहना है कि 40 मेगावाट क्षमता वाला यह प्लांट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिशन को बढ़ावा देगा और 700–800 लोगों को रोजगार मिलेगा। 17 दिसंबर को किसान संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट के बीच DGCA ने कड़ा कदम उठाते हुए 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर — रिषराज चटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक — को सस्पेंड कर दिया है। ये सभी अधिकारी इंडिगो के सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। इसी बीच DGCA की चार सदस्यीय टीम शुक्रवार को एक बार फिर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से मुलाकात कर हाल की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन की वजहों पर सवाल-जवाब करेगी। इधर, भारत में लो-कॉस्ट एयरलाइन मॉडल की शुरुआत करने वाले कैप्टन आर. गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो का संकट उसकी अपनी ‘ओवरकॉन्फिडेंस’ और गलत आकलन का नतीजा है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से लागू हुए नए FDTL नियमों की दूसरी फेज के लिए एयरलाइन ने पर्याप्त प्लानिंग नहीं की। नए नियमों के बाद इंडिगो के पास उड़ान संचालन के लिए पर्याप्त पायलट नहीं बचे। गोपीनाथ का मानना है कि जब एयरलाइनें मुनाफे और मार्केट वैल्यू पर ज्यादा ध्यान देती हैं, तो वे अपने क्रू और स्टाफ की बात सुनना बंद कर देती हैं, जिसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इंडिगो पर संकट लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 200 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। सरकार ने एयरलाइन को उसके कुल विंटर शेड्यूल में 10% कटौती करने का निर्देश भी दिया है। कैप्टन गोपीनाथ ने यहां तक कहा कि एयर डेक्कन को बर्बाद करने में इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की भूमिका रही थी। बढ़ती कैंसलेशन और क्रू की कमी के चलते यात्रियों की परेशानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने 1952 के पहले आम चुनाव से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग उठाया, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने दावा किया कि बॉम्बे नॉर्थ सीट से डॉ. भीमराव अंबेडकर की हार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को एक पत्र लिखकर कहा था—“बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र में हमारी जीत स्वीकार कर ली गई है और अंबेडकर ड्रॉप हो गए।” त्रिवेदी के मुताबिक नेहरू ने इस पत्र में यह भी लिखा कि अंबेडकर ‘हिंदू कम्युनिस्टों’ के साथ हाथ मिला रहे हैं। त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की उस समय अंबेडकर प्रति सोच का संकेत बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि देश की पहली चुनाव याचिका भी खुद अंबेडकर ने अपनी हार पर संदेह जताते हुए दायर की थी। त्रिवेदी ने आगे कहा कि 1952 में अंबेडकर को कांग्रेस उम्मीदवार नारायण काजोलकर ने हराया था, जिसमें कथित तौर पर 34,000 वोट रद्द हुए और अंबेडकर लगभग 15,000 वोटों से हार गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों एक संवैधानिक दिग्गज की हार पर उस समय इतनी सहज प्रतिक्रिया दिखाई गई। इस बहाने उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि जो आज संविधान बचाने की बात करती है, वही अतीत में संविधान निर्माता के प्रति न्यायपूर्ण नहीं रही। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने भारत के लोकतंत्र की मजबूती पर वैश्विक तुलना भी रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूरोप से जापान तक केवल तीन ही वास्तविक लोकतंत्र हैं—भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान—जिनमें सबसे जीवंत लोकतंत्र भारत है। ईवीएम, वोटर आईडी, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ने के साथ कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व घटा, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी लूट और हिंसा वाला दौर अब हमेशा के लिए इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा कि तकनीक, जागरूकता और निष्पक्ष संस्थानों ने लोकतंत्र को मजबूत किया और यही कांग्रेस के पतन की असली वजह बनी, न कि कोई मशीन।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर के गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी और उनके समूह पर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स डिमांड जारी हुई है। सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट ने 2002 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, जिसमें 1946 करोड़ की टैक्स चोरी और 75.67 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी शामिल है। यह कार्रवाई 2017 से 2020 के बीच की गई कथित टैक्स चोरी के आधार पर की गई। विभाग ने एलोरा टोबैको, दबंग दुनिया पब्लिकेशन सहित वाधवानी से जुड़े कई प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर अनियमितताएं पकड़ी थीं। नोटिस जारी होने के बाद वाधवानी और एलोरा ग्रुप ने अदालत में याचिकाएं दाखिल कीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने मामले को बेवजह लंबा खींचने पर याचिकाकर्ताओं पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग की यह कार्रवाई प्रदेश में टैक्स चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

Dakhal News

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जहां बकरकट्टा क्षेत्र में 12 हार्डकोर नक्सलियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया, इनमें 1 करोड़ के इनामी और शीर्ष नेता रामधेर मज्जी भी शामिल है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 12 नक्सलियों ने पुलिस सामूहिक आत्मसमर्पण कर भारी मात्रा में AK-47, इंसास और अन्य हथियार पुलिस को सौंपे, इनमें 6 महिला नक्सली और सेंट्रल कमेटी मेंबर भी शामिल है। इस आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। रामधेर मज्जी का आत्मसमर्पण खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सली नेटवर्क के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए, सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति प्रभावी साबित हो रही है, जिससे भटके लोग हिंसा छोड़कर विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव सुधार की बहस के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा में उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर यूपी में अंदरखाने NRC जैसा काम किया जा रहा है। अखिलेश ने उपचुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि रामपुर में निष्पक्षता पूरी तरह गायब थी और पुलिस-प्रशासन की भूमिका वोटरों को घरों से बाहर निकलने से रोकने की थी। उन्होंने कहा कि सपा ने हर घटना की सूचना आयोग को दी, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में हार-जीत चलती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने CEC की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का समर्थन किया और बैलेट पेपर से मतदान कराने की वकालत की। जापान-जर्मनी का उदाहरण देते हुए बोले कि जब उन्नत देश बैलेट पेपर से वोटिंग करा सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? फ्रीबिज और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ BJP को मिला। SIR पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में कई लोगों की जान जा चुकी है और अंदरखाने NRC जैसा काम चल रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

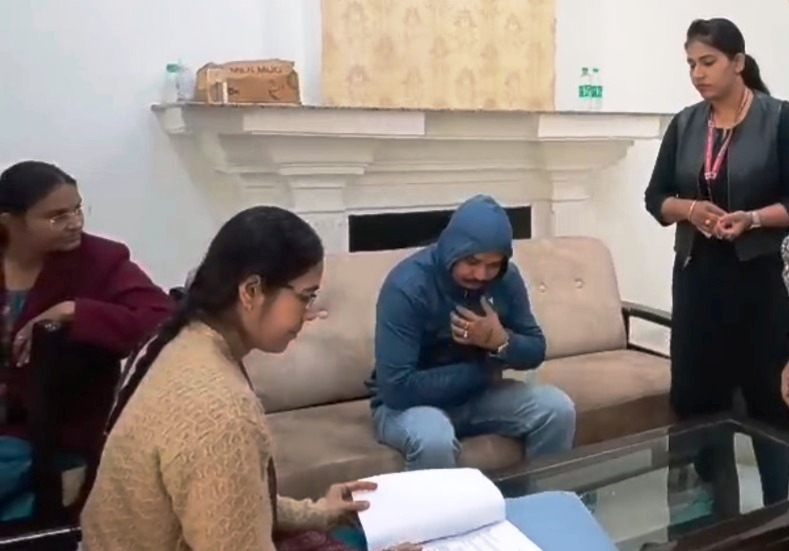

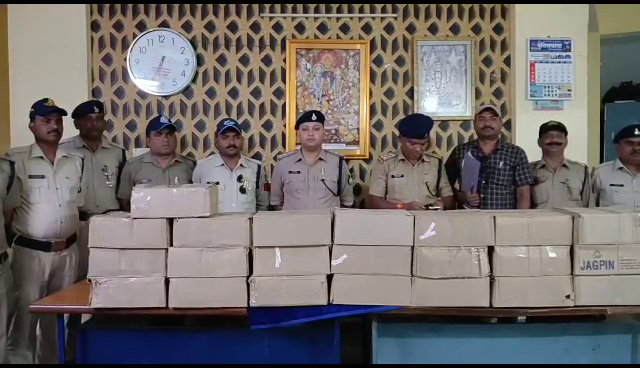

मध्यप्रदेश के सतना जिले में रामपुर बाघेलान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी और पंकज सिंह बघेल को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब हाल ही में यूपी पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़ा था, जिनमें अनिल बागरी और उनके बहनोई शैलेंद्र सिंह राजावत का नाम भी शामिल था। मरौहा में दबिश के दौरान पुलिस को टीन शेड से 46 किलो गांजा मिला जिसकी कीमत लगभग साढ़े 9 लाख रुपए बताई गई। खजुराहो से वायरल वीडियो में तब विवाद खड़ा हो गया, जब पत्रकारों ने मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई की गांजा तस्करी पर सवाल किया। इस पर उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया देते हुए कहा—“जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग…” और वहां से चली गईं। पुलिस पूछताछ में पंकज सिंह बघेल ने बताया कि गांजा उसे अनिल बागरी ने दिया था, जो उसने शैलेंद्र सिंह राजावत से लाया था। पुलिस ने अनिल की कार भी जब्त कर ली है और अब तीसरे आरोपी शैलेंद्र सिंह राजावत उर्फ सोमू की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश के सीहोर में प्याज के बेहद कम दाम मिलने से परेशान किसानों ने चंदेरी गांव में अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। मंडी में प्याज का भाव न मिलने पर किसानों ने 5-5 किलो की कट्टियां बनाकर बिलकिसगंज रोड हाईवे पर राहगीरों को मुफ्त में बांट दीं। किसान एमएस मेवाड़ा ने बताया कि मंडी में 10 कट्टियां प्याज सिर्फ 40 पैसे प्रति किलो के भाव में बिक रही थीं, जिससे मजबूरी में कई किसानों ने प्याज सड़क पर या गांव के बाहर फेंक दी। लेकिन चंदेरी के किसानों ने फेंकने की बजाय जनता को बांटकर अपना दर्द जाहिर किया। इस कदम की शहरवासियों ने भी जमकर सराहना की। किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्याज को भावांतर योजना में शामिल कर खरीदी की व्यवस्था की जाए, ताकि उचित दाम मिल सके। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि जिन किसानों का प्याज फेंकने से नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए।

Dakhal News

रामपुर में मतदाता सूची सुधार अभियान (SIR) के दौरान बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। नूरजहां नामक महिला ने अपने दो बेटों—आमिर खान और दानिश खान—को भारत में निवासरत दिखाकर सर्वे फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज कराई, जबकि दोनों कई वर्षों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं। अधिकारियों को शक होने पर सत्यापन कराया गया और मामला सामने आते ही पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फॉर्मों के मिलान में कई सूचनाएं वास्तविकता से मेल नहीं खा रहीं थीं, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर सीधे जांच की गई। पता चला कि फॉर्म में न सिर्फ गलत जानकारी भरी गई, बल्कि फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध माना है, क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर और गलत सूचना देने का मामला है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में किसी और की भूमिका तो नहीं थी। देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में रामपुर का यह मामला सामने आया, जिसने प्रशासन और चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में गलत सूचना देना लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें और किसी भी तरह की फर्जीवाड़े से बचें, क्योंकि अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्यप्रदेश में दो दशक पुराने फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 34 शिक्षकों के फर्जी डीएड मार्कशीट के आधार पर भर्ती होने की पुष्टि हुई है। इनमें से 20 शिक्षक इंदौर और सांवेर में पदस्थ हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिले में कुल 80 ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की। यह पूरा खेल एक संगठित गिरोह द्वारा वर्षों से चलाया जा रहा था, जो फर्जी अंकसूचियों के आधार पर संविदा शिक्षक की नियुक्ति कराता था और बाद में विभागीय संविलयन के जरिए इन्हें स्थायी पद दिलवाता था। व्हिसलब्लोअर गौरीशंकर राजपूत ने RTI के माध्यम से खुलासा किया कि कई शिक्षकों के एक ही रोल नंबर थे और उनकी मार्कशीट अन्य नामों की निकली। इसके बावजूद अफसरों ने नियुक्ति और संविलयन के समय दस्तावेजों की जांच नहीं की। लगभग छह महीने से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब शिकायतकर्ता इसे हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से अंकसूची की सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बालाघाट में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और आरक्षण मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शासकीय शिक्षक सुनील मेश्राम के खिलाफ जनजाति कार्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। शिक्षक द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट में न केवल अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई थीं, बल्कि एससी/एसटी आरक्षण और बिहार चुनाव नतीजों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई। मामले की जानकारी मिलते ही विभाग ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा है। जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने पोस्ट की गंभीरता को देखते हुए उच्च श्रेणी के शिक्षक सुनील मेश्राम को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि शिक्षक ने फेसबुक पर सरकार और विशेष राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में राय प्रकट की, जो सरकारी सेवा आचरण नियमों का खुला उल्लंघन है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कोई भी शासकीय सेवक मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, जो केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों की प्रतिकूल आलोचना करती हो या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में राय व्यक्त करती हो। साथ ही, नियम 51 के अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। इन नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सीधी जिले के मझौली प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मड़वास थाने पहुंचकर, मौलाना महमूद अरशद मदनी के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाषण सामाजिकसद्भावको प्रभावित करने वाला है। मौलाना महमूद अरशद मदनी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया कार्यकर्ताओं का कहना है कि मदनी द्वारा दिया गया भाषण भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओंके अंतर्गत दंडनीय है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाषण में जिहाद के लिए उकसाने जैसे वक्तव्य शामिल हैं, वहीं ज्ञापन में तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाईऔर आरोपी पर कानून के अनुसार कार्यवाही करने की मांग की गई..इस दौरान अंकित सोनी, रीतेश मिश्रा, कपिल केसरी, चंद्रेशनाथ तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Dakhal News

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। ऑडियो में गोल्डी आरोप लगाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पैरी को झांसा देकर चंडीगढ़ बुलवाया और वहीं उसकी हत्या की साजिश रची। बता दें, इस मर्डर की जिम्मेदारी पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ले चुका है। कथित ऑडियो के अनुसार, पैरी ने लॉरेंस से हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी। गोल्डी का दावा है कि विक्की टेले के जरिए लॉरेंस ने पैरी से संपर्क कराया और कहा कि “भाई बात करना चाहते हैं।” जैसे ही कॉल आया, पैरी ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गोल्डी के मुताबिक, रिकॉर्डिंग से साफ है कि लॉरेंस ने उसे सेक्टर 10 या 26 में मिलने के बहाने बुलाया। पैरी, पुलिस की निगरानी के बावजूद, लॉरेंस की बातचीत पर भरोसा कर निहत्था वहां पहुंच गया। बराड़ के दावों के मुताबिक, तय स्थान पर पैरी को एक लड़का मिला जिसके साथ वह गाड़ी में बैठ गया और वहीं उसे करीब 5 गोलियां मारी गईं। बाहर निकलने पर दो और गोलियां दागी गईं। सामने आया 3 मिनट का कथित ऑडियो और फोन रिकॉर्डिंग अब पुलिस जांच का हिस्सा हैं, हालांकि अभी इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Dakhal News

सीधी जिले के मझौली प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मड़वास थाने पहुंचकर, मौलाना महमूद अरशद मदनी के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाषण सामाजिकसद्भावको प्रभावित करने वाला है। मौलाना महमूद अरशद मदनी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया कार्यकर्ताओं का कहना है कि मदनी द्वारा दिया गया भाषण भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओंके अंतर्गत दंडनीय है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाषण में जिहाद के लिए उकसाने जैसे वक्तव्य शामिल हैं, वहीं ज्ञापन में तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाईऔर आरोपी पर कानून के अनुसार कार्यवाही करने की मांग की गई..इस दौरान अंकित सोनी, रीतेश मिश्रा, कपिल केसरी, चंद्रेशनाथ तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Dakhal News

केंद्र सरकार ने पंजाब के फिरोजपुर में गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर होने वाले समारोह को रद्द कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिल्ली वापस बुला लिया गया। इस फैसले के पीछे बीजेपी पंजाब यूनिट की चेतावनी मानी जा रही है कि आयोजन भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दा है और इससे स्थानीय किसानों में आक्रोश पैदा हो सकता है। समारोह में कांग्रेस से भाजपा में आए नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी शामिल होने वाले थे। बीजेपी पंजाब यूनिट ने हाईकमान को बताया था कि दूसरे राज्यों को पानी देने वाली गंग नहर का 100वां सालगिरह मनाना विवादित हो सकता है। पंजाब के किसानों ने पहले भी नहर के जरिए राजस्थान को पानी जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में आयोजन होने पर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल बढ़ सकती थी। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि गंग नहर का जश्न मनाना “असंवेदनशील और भड़काने वाला” कदम था। उन्होंने बताया कि यह नहर अंग्रेजों ने बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह को खुश करने के लिए बनाई थी और पंजाब के किसानों को लंबे समय तक इकोलॉजिकल और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। बाजवा ने कहा कि BJP पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रही है, जबकि वास्तविक मुद्दे जैसे ग्राउंडवॉटर की कमी और खेती के संकट नजरअंदाज किए जा रहे हैं।

Dakhal News

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने ‘मिशन बंगाल’ को तेज़ कर दिया है। पार्टी आज से अपने बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान के तहत 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्यभर में 13,000 रैलियाँ आयोजित की जाएंगी। ये रैलियाँ ग्रामीण और शहरी इलाकों में चुनावी संदेश पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से होंगी। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पर व्यक्तिगत हमले के बजाय भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, वंशवाद और स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी लड़ाई लड़ेगी। पार्टी ने राज्य के सभी बूथों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने का भी फैसला किया है। बीजेपी को बंगाल में जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैलियों में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी इस अभियान के तहत राज्य में 7 चुनावी रैलियाँ कर सकते हैं, जिससे पार्टी की पैठ और जनसमर्थन बढ़ाने की उम्मीद है।

Dakhal News

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियार और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले अंतर-राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को तीन राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा—में एक साथ 22 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, गोला-बारूद, एक करोड़ रुपये से अधिक नकद, डिजिटल उपकरण और संदिग्ध पहचान-पत्र जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में शशि प्रकाश और रवि रंजन सिंह (बिहार) तथा विजय कालरा और कुश कालरा (हरियाणा) शामिल हैं। छापेमारी की जगहों में बिहार के पटना, नालंदा और शेखपुरा (7 ठिकाने), उत्तर प्रदेश के औरैया जिला (13 ठिकाने) और हरियाणा के कुरुक्षेत्र (2 ठिकाने) शामिल हैं। NIA सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क हरियाणा से हथियार लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और अन्य हिस्सों में सप्लाई करता था। एजेंसी को संदेह है कि यह गिरोह दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट से भी जुड़ा हो सकता है। पटना जोनल ऑफिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर यह कार्रवाई की गई, और दोनों मामलों की गहन जांच समानांतर रूप से जारी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने और जनता को तेज़ सेवाएं देने के लिए दो नए जिलों और छह नई तहसीलों के गठन की तैयारी तेज हो गई है। रेखा सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास भेजा गया है। एलजी की स्वीकृति मिलते ही दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और तहसीलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नई संरचना से कामकाज में तेजी आए और सभी जरूरी विभागों को हर जिले में एक ही भवन—मिनी सचिवालय—से संचालित किया जा सके। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाकर नई राजस्व सीमाएं तय की गई हैं। इसके तहत पुरानी दिल्ली, शाहदरा उत्तर, शाहदरा दक्षिण, सिविल लाइंस, नजफगढ़ और केशव पुरम जैसे नए जिलों की रूपरेखा तय की गई है। कई मौजूदा जिलों को पुनर्गठित कर अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा ताकि तेजी से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दबाव कम हो सके। प्रस्ताव में हर जिले के तहत शामिल इलाकों का विस्तृत उल्लेख है—जैसे पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक-सदर बाज़ार, नजफगढ़ जिले में द्वारका-कापसहेड़ा और केशव पुरम में शालीमार बाग-मॉडल टाउन का क्षेत्र। इसी बीच केंद्र सरकार भी अपने पांच मंत्रालयों को नए कार्यालयों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है। युवा और खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को शास्त्री भवन से नेताजी नगर स्थित नए जीपीओए ब्लॉक-3 में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं जनजातीय मामले मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन-01 में स्थानांतरित होंगे। सरकार ने सभी मंत्रालयों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्टाफ, फर्नीचर और आईटी सिस्टम का ट्रांजिशन बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।

Dakhal News

ग्वालियर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान छह विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख 23 हजार मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार तक 90% गणना पत्रक डिजिटल हो चुके हैं, जिससे मतदाता सूची की स्थिति लगभग स्पष्ट मानी जा रही है। सबसे अधिक शिफ्टेड मतदाता ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा में मिले, जहां बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले और न ही उन्होंने गणना पत्रक लौटाए। त्रुटिपूर्ण रिकॉर्डों में भी सुधार जारी है। डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं के डेटा में पुराने रिकॉर्ड से गलत लिंक जानकारी जुड़ी हुई मिली है। 2003 की मतदाता सूची में नामों की गलत पहचान के कारण कई प्रविष्टियां गलत दर्ज हो गईं, जिन्हें अब सही किया जा रहा है। ग्वालियर पूर्व में 33,282 और ग्वालियर विधानसभा में 24,628 मतदाता शिफ्टेड पाए गए हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। वहीं डबरा में सबसे कम 7,627 मतदाता शिफ्टेड मिले। SIR के दौरान 24,821 मृतक मतदाताओं की पहचान भी की गई है, जिनके नाम हटाए जाएंगे। 4 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। शिफ्टेड सूची में गए मतदाताओं को दोबारा नाम जोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और 2003 की सूची में अपना पुराना रिकॉर्ड बताना अनिवार्य होगा। ग्वालियर पूर्व जैसी नई विधानसभा में अन्य जिलों से आकर बसे लोगों की संख्या अधिक होने के कारण यहां गणना पत्रक जमा न करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रीवा जिले में शिक्षक का वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर स्कूल में सोने का आरोप; बच्चों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल मध्यप्रदेश के रीवा जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जवा ब्लॉक के खाझा गांव की एक स्कूल में शिक्षक दुर्गा प्रसाद का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह कक्षा में डेस्क पर पैर फैलाकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल को ही अपने आरामगाह की तरह इस्तेमाल करते हैं। शिकायतकर्ता प्रेमशंकर कोल ने यह वीडियो कलेक्टर को सौंपा, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। शिकायत में बताया गया है कि शिक्षक दुर्गा प्रसाद नियमित रूप से नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं और घंटों सोए रहते हैं। इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर नदी किनारे या जंगल की ओर चले जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराता है। पहले संकुल केंद्र पनवार के प्राचार्य से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला कलेक्टर तक पहुंचाया गया। इससे पहले रीवा जिले ही के कुल्लू पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हेडमास्टर पदमा शर्मा पर क्लासरूम को बेडरूम में बदलने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई स्कूलें कुछ शिक्षकों के निजी आरामगाह में बदलती जा रही हैं।

Dakhal News

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेशभर में रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में 17 नगर निकायों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। 17 नगर निकायों को सूची बनाने के आदेश सीएम योगी के निर्देश के अनुसार, सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्रों में काम करने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी। इसमें सफाई, मजदूरी और अस्थायी काम करने वाले वे लोग भी शामिल होंगे जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में है। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में मौजूद सभी अवैध विदेशी नागरिकों को ट्रैक करना है। डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज मुख्यमंत्री योगी ने कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इन सेंटरों में पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया यहीं से संचालित की जाएगी। आदेश जारी होते ही निकायों ने सूची तैयार करना शुरू कर दिया है, जबकि प्रशासन डिटेंशन सेंटर के लिए स्थान चिन्हित कर रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की संभावना है।

Dakhal News

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर स्थित भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल जंगलों में आज सुबह से सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच इलाके में तनाव बना हुआ है और ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। सुरक्षाबलों का जवाब, 5 नक्सली ढेर सूत्रों के मुताबिक, DRG, STF और COBRA बटालियन की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं। संख्या बढ़ने की भी आशंका है क्योंकि जंगलों में गोलीबारी रुक-रुककर जारी है। नक्सल विरोधी अभियान तेज बताया जा रहा है कि क्षेत्र में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली दबाव में हैं और कई आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। मौजूदा मुठभेड़ को उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के ग्रामीणों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

Dakhal News

राजधानी दिल्ली में सराय काले खां और जंगपुरा इलाकों में ट्रैफिक जाम आम समस्या बन चुकी है। रैपिड रेल (RRTS) के संचालन के बाद इन इलाकों में जाम बढ़ने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने पहले से तैयारी कर ली है। नए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत एलिवेटेड रोड, अंडरपास और चौड़े मार्ग बनाए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। सराय काले खां में दिल्ली मेट्रो, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस अड्डा और जल्द ही RRTS स्टेशन मौजूद होने के कारण यहां भारी यातायात होता है। TOD नीति के तहत तैयार विशेष प्लान के तहत पुराने CNG स्टेशन के पास 30 मीटर चौड़ा नया रोड और 13 सुपरफास्ट CNG डिस्पेंसर लगाए जाएंगे, जबकि बारापूला नाले के दोनों ओर वन-वे रोड बनाए जाएंगे। जंगपुरा में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरचेंज जंगपुरा RRTS स्टेशन पर दिल्ली–मेरठ, दिल्ली–अलवर और दिल्ली–पानीपत कॉरिडोर जुड़ेंगे, जिससे क्षेत्र में भारी ट्रैफिक की संभावना है। समस्या यह थी कि स्टेशन तीन दिशाओं से रेलवे लाइनों से घिरा है और मथुरा रोड से सीधा कनेक्शन नहीं था। इसे हल करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। मथुरा रोड से स्टेशन तक 206 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड और 18 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक फ्लो सुचारू रहेगा। प्रस्तावित रिंग रोड से बारापूला फ्लाईओवर तक बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को फिलहाल PWD ने होल्ड पर रखा है। इन सुधारों के बाद जंगपुरा क्षेत्र में RRTS शुरू होने पर बढ़ने वाले ट्रैफिक को आसानी से मैनेज किया जा सकेगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस सांसदरेणुका चौधरीएक छोटे कुत्ते के साथ संसद परिसर में पहुंच गईं। यह दृश्य देखकर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। सांसदजगदंबिका पालने कहा कि रेणुका चौधरी का यह कदम गलत है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता।” रेणुका चौधरी का बयान जब उनसे पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाई हैं, तो रेणुका चौधरी ने कहा, “सरकार को जानवर पसंद नहीं हैं, इसमें क्या हर्ज है? ये छोटा और बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला जानवर है। काटने वाले और डसने वाले संसद में हैं, कुत्ते नहीं।उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। सिक्योरिटी नियमों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी स्पष्ट प्रोटोकाल नहीं है। रास्ते में एक स्कूटर और कार की टक्कर के दौरान यह पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। उन्होंने सोचा कि यह किसी वाहन के नीचे आ सकता है, इसलिए इसे उठाकर कार में रख लिया और सीधे संसद पहुंच गईं।उन्होंने कहा, मैंने इसे वापस भिजवा दिया। गाड़ी भी गई और कुत्ता भी। किस बात की चर्चा हो रही है? असली डसने वाले संसद में बैठे हैं। जानवर लाना संसद नियमों का उल्लंघन संसद भवन परिसर में पालतू जानवर लाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। संसद भवन परिसर व्यवहार एवं आचरण नियमके अनुसार परिसर में केवल अधिकृत व्यक्ति, वाहन और सुरक्षा-क्लीयरेंस प्राप्त सामान लाया जा सकता है। पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। लोकसभा हैंडबुक फॉर मेंबर्समें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु, जीव या सामग्री परिसर में नहीं लाई जा सकती जो सुरक्षा या मर्यादा को प्रभावित करे।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

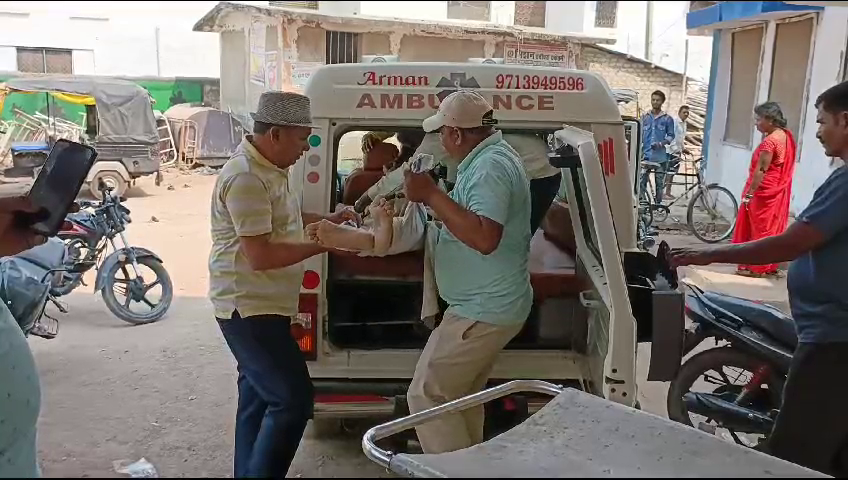

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया हैं....हाईवे पर पुलिस को देखते ही उसके भागने पर.... टीम ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया....आरोपी अन्य मामलों में भी वांछित चल रहा था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर...कार्रवाई शुरू कर दी गई है... एसएससी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नानकमत्ता पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए...कुख्यात तस्कर सुखविंदर सिंह उर्फ सूखा को 36 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया...बता दें की रुद्रपुर हाईवे पर हरमन सीड्स राइस मिल के सामने गश्त के दौरान.. पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया....पुलिस ने आरोपी के पास से स्मैक, अवैध हथियार और नगदी बरामद की....वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद माल की कीमत 36 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है....पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है....जबकि वह अन्य मामलों में भी वांछित चल रहा था...

Dakhal News

केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए मस्जिद के इमाम और एक इलेक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया था...पर पूछताछ और जांच के बाद उन्हें मस्जिद कमेटी के हवाले किया...बता दें की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच में कोई संदिग्ध जानकारी न मिलने पर दोनों को रिहा किया हैं..... हल्द्वानी में NIA और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए....बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम क़ासमी...और उजाला नगर के एक इलेक्ट्रीशियन को विस्तृत पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया....सूत्रों के अनुसार दोनों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं पर गहन पूछताछ की गई..लेकिन किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया...वहीं रिहाई से पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया....और बाद में उन्हें मस्जिद कमेटी के हवाले कर दिया.....

Dakhal News

एसओजी और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वनवसा वीट क्षेत्र में अवैध लकड़ी चिरान करते हुए अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया....कार्रवाई के दौरान वन दरोगा के मौके से गायब रहने और फोन स्विच ऑफ मिलने पर विभाग की सक्रियता पर सवाल खड़े हुए.....वहीं संयुक्त टीम ने आगे की जांच शुरू कर दी गई है.... तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के खटीमा उपप्रभाग के अंतर्गत वनवसा वीट क्षेत्र में एसओजी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन व्यक्तियों को अवैध रूप से लकड़ी चिरान करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.... एसओजी प्रभारी नवीन सिंह रैकवाल के अनुसार....उन्हें पिछले दो–तीन दिनों से इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी... जिसके आधार पर संयुक्त कार्रवाई की गई....हैरानी की बात यह रही कि चिरान फायर वॉचर के घर के सामने हो रहा था....और सूचना देने पर संबंधित वन दरोगा का फोन स्विच ऑफ मिला..वहीं पकड़ी गई लकड़ी को खटीमा रेंज के सुपुर्द कर दिया गया है,....जबकि वन विभाग की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले मिली सूचना के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई....कार्रवाई में एसओजी व वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे....

Dakhal News

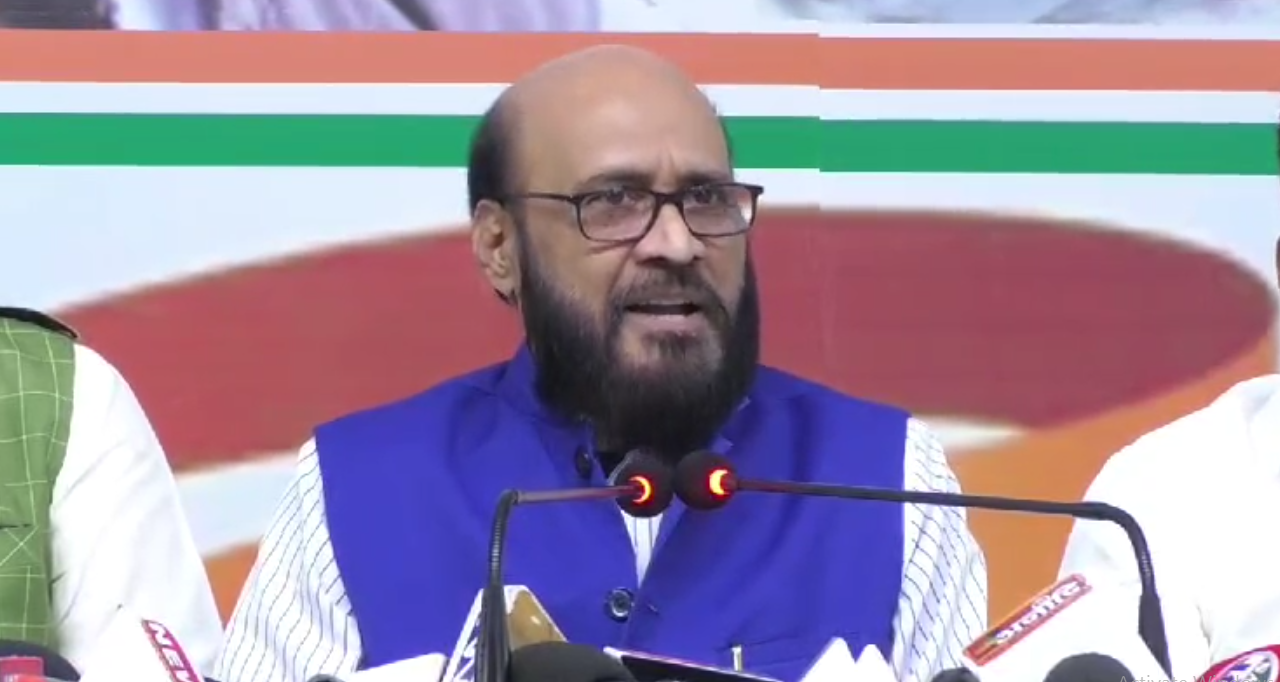

भोपाल। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में दो दिनों के लिए मप्र की राजधानी भोपाल आए मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद का जोरदार समर्थन किया है और कहा, “जब जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा।” मदनी का दावा किया कि जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है और अन्याय के खिलाफ इस्लामिक आवाज है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को हिंसा और फसाद से जोड़ दिया है।मदनी ने कहा कि जिहाद जैसे “मुक़द्दस” शब्द को कुछ ताकतें जानबूझकर हिंसा और आतंक के साथ जोड़ रही हैं, जबकि इस्लाम में जिहाद का मूल अर्थ है बुराई, अन्याय और अपने भीतर की कमज़ोरियों के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को राजनीतिक आविष्कार बताया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को शक और नफरत की निगाह से देखना है।देश का माहौल चिंताअपने संबोधन में मौलाना मदनी ने देश की मौजूदा परिस्थितियों को बेहद संवेदनशील और चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समूहों और शक्तियों द्वारा मुसलमानों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं।मदनी के अनुसार,मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों की जब्ती, मजहबी संस्थानों पर प्रतिबंध और मदरसों के खिलाफ नकारात्मक अभियान- केये सब एक संगठित प्रयास के तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत के बराबरी के नागरिक हैं, लेकिन उनके पहनावे, धार्मिक तौर-तरीकों और पहचान पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक बराबरी के अवसरों की बात संविधान में दर्ज है, पर व्यवहारिक जीवन में मुसलमानों के साथ भेदभाव देखा जा सकता है।अदालतें सरकार के दबाव में? न्यायपालिका पर गंभीर सवालमौलाना मदनी ने अपने भाषण के दौरान न्यायपालिका को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन हाल के कुछ फैसलों ने संदेह पैदा किया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और ज्ञानवापी-मथुरा मामलों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम करती प्रतीत हो रही हैं। उनका कहना था, “अगर न्यायपालिका संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा नहीं कर पाएगी, तो इसके ‘सुप्रीम’ होने का दावा भी अर्थहीन हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि न्याय का भरोसा कमजोर होगा तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचेगी।बुलडोजर, मॉब लिंचिंग और आर्थिक बहिष्कार ने मुसलमानों को असुरक्षित कियामदनी ने आरोप लगाया कि देश में एक खास तबके को एक सोची-समझी रणनीति के तहत टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने कानून के दायरे से बाहर की सजा बताया और कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने मुस्लिम समाज को भयभीत कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि ‘घर वापसी’ जैसे अभियानों को खुली छूट प्राप्त है। मदनी के अनुसार, “आज मुसलमान सड़कों पर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें हर कदम पर हिकारत और भेदभाव झेलना पड़ता है।”वक्फ हमारी अमानत है, सरकार इससे दूर रहेवक्फ संपत्तियों पर हालिया सरकारी दखल को लेकर भी मदनी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ मुसलमानों की मजहबी और सामाजिक विरासत है, जिसे किसी भी सूरत में बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो मुस्लिम समुदाय अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने इसे एक अनुचित दखल बताते हुए कहा कि सरकार का ऐसे मामलों में हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।जिंदा कौम हक और पहचान पर समझौता नहीं करतीअपने भाषण के अंतिम हिस्से में मदनी ने मुसलमानों को हिम्मत, एकता और जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मायूसी एक जहर की तरह होती है और जब कौमें अपने हक की लड़ाई छोड़ देती हैं तब वे कमजोर और पराजित हो जाती हैं। मदनी ने कहा, “मुर्दा कौमें अत्याचार के आगे झुक जाती हैं, लेकिन जिंदा कौम हालात की तल्खियों से टूटती नहीं। वे अपने हक और अपनी पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष करती हैं। हमारे नौजवानों को समझना होगा कि वे न तो कमजोर हैं, न डरे हुए। हम इस मुल्क के बराबर के नागरिक हैं और अपनी आवाज बुलंद रखना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी।”

Dakhal News

इंदौर । मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मानव जीवन एवं पशु, पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए चायना के धागे के पतंगबाजी में उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसका भंडारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

Dakhal News

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अब अंत करीब माना जा रहा है। इस निर्णायक जीत की बड़ी घोषणा अब तय की गई डेडलाइन से पहले कभी भी संभव हो सकती है। बस्तर रेंज के आईजी ने कहा कि बस्तर से लाल आतंक के खात्मे का स्पेशल मैप और कैंप स्थापित होने से बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जिसका परिणाम सबके सामने आ रहा है। संपूर्ण भारत में पिछले छह दशकाें से नक्सल नेटवर्क 180 जिलों तक फैला था, इसमें सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ था। इसमें भी केरल राज्य से बड़े भूभाग में विस्तारित बस्तर संभाग के वन आच्छदित इलाके देश भर के नक्सलियाें के सबसे सुरक्षित पनाहगाह थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 से पहले तक 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो पिछले 11 साल में सिमटकर 11 जिलाें तक सीमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा भी अब पुराना हाे चुका है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अब मात्र तीन जिलाें तक नक्सवाद के सिमटने की बात कही जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने शनिवार को बताया कि अब पूरे बस्तर संभाग में हथियार बंद नक्सलियों की संख्या 120 से 150 के बीच ही शेष बची है। पिछले छह दशक से विस्तारित नक्सलवाद का अब अंत करीब दिख रहा है। अब देश निर्णायक जीत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ में अब लगभग सभी बड़े नक्सली कैडर खत्म हो चुके हैं। नक्सलियों के सुप्रीम लीडर बसवा राजू के मारे जाने के बाद से संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिख रहा है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और झारखंड के प्रभावित जिलों में शांति बहाली पर तेजी से काम हो रहा है। डेडलाइन से पहले भी बड़ी घोषणा संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ आकर एक डेडलाइन तय की थी और कहा था कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उस वक्त सबने कहा था कि यह दावा बहुत बड़ा है, लेकिन बीते 23 महीने में केंद्र और देश के नक्सल प्रभावित राज्यों ने लाल आतंक को खत्म करने जिस दृढ़ता से काम किया उसका अब सुखद नतीजा सामने है। उन्होंने कहा कि केंद्र की घोषित समय सीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सल प्रभावित राज्यों के पराक्रमी जवानों ने लगातार आपरेशनों, साहस और रणनीति के दम पर इस हिंसक विचारधारा को घुटनों पर ला दिया है। आई ने कहा कि बस्तर में कभी नक्सली खुलेआम कई-कई दिनाें तक हजाराें ग्रामीणाें काे बुलाकर बड़ी-बड़ी आम सभा का आयाेजन करते थे, जिसमें बकायदा स्थानीय पत्रकाराें काे बुलाकर इसकी नुमाइश करते थे वहीं हजाराें की भीड़ बुलाकर रूह कपा देने वाली कथित जन-अदालत लगाकर ग्रामीणाें काे माैत की सजा दी जाती थी, यह सब अब अतीत का हिस्सा बन गया है। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर बसवा राजू मई 2025 में अबूझमाड़ के जंगल में मारा गया। फोर्स को बसवा के पास से जो मिला उसने नक्सलियों का तिलिस्म तोड़ दिया। बसवा राजू के लैपटॉप ने ऐसे राज खोले कि नक्सलियों की घेराबंदी में मदद मिली। वहीं सबसे दुर्दात लीडर बस्तर के माड़वी हिड़मा को इसी महीने आंध्र प्रदेश में ढेर कर दिया गया। इसके बाद से नक्सलियों में दहशत और अफरा-तफरी है। उसके खात्मे के बाद से लगातार बस्तर समेत देशभर में नक्सलियों के आत्मसमर्पण हो रहे हैं। इसके साथ ही नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानि एनआईए की एक विशेष विंग ने देशभर में नक्सलियों की 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ऑपरेशंस से इनकी करीब 12 करोड़ की जब्ती हुई है। राज्यों ने भी नक्सलियों के 40 करोड़ जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से अर्बन नक्सलियों को तगड़ा झटका लगा है। बस्तर आईजी ने बताया कि नक्सलवाद से अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का बस्तर पिछले चार दशक से लाल आतंक के दंश का सामना कर रहा था। उन्हाेंने कहा कि मैं नक्सल ऑपरेशन को लंबे वक्त से बेहद करीब से देख रहा हूं। लगभग ढाई साल पहले हमने बस्तर से लाल आतंक के खात्मे का एक स्पेशल मैप तैयार किया। इस मैप में हमने यह दर्शाया कि नक्सलियों के प्रभाव वाला इलाका कौन सा है। यह मैप हमारे स्पेशल प्लान का बड़ा हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर हमने जनवरी 2024 के बाद से बस्तर में बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित करना शुरू किए। जहां कभी कोई सरकारी कर्मी नहीं पहुंचे थे, ऐसे इलाकों में कैंप स्थापित होने से बड़ा बदलाव शुरू हुआ। ग्रामीणों का विश्वास हम जीतते गए। इस बीच नक्सलियों पर भी दबाव बढ़ता गया। यह कैंप सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ग्रामीणो के स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य जरूरतों का केंद्र भी बने हैं। सरकार की पहुंच इन कैंपों की वजह से गांवो में तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही बीते 23 महीने में कई बड़े नक्सली कैडराें काे ढेर कर दिया, जिससे पूरा नक्सली संगठन बिखर गया। उन्हाेंने बताया कि अब पूरे बस्तर संभाग में हथियारबंद नक्सलियों की संख्या 120 से 150 के बीच ही शेष बची है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि ज्यादातर नक्सली या तो मारे गए हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अभी जो थोड़े बहुत हथियार बंद नक्सली बचे हैं वह नक्सलियों के साउथ डिवीजन कमेटी के साथ हैं।

Dakhal News

नई दिल्ली । मध्य प्रदेश में जनसामान्य खासकर गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ी और जालसाजी का खुलासा हुआ है। इसके बाद 280 एजेंसियों और 22 ठेकेदारों को काली सूची में डालने के अलावा संदिग्ध ठेके निरस्त कर दिये गये हैं और डेढ़ सौ से अधिक अधिकारियों को नोटिस देने के साथ ही मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से प्रदेश में जल जीवन मिशन की शुरूआत की थी, लेकिन लंबे समय से मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जांच शुरू हुई, जिसके बाद गड़बड़ी और जालसाजी करने वाली एजेंसियों, ठेकेदारों पर राज्य सरकार का चाबुक तो चला ही, इसमें संलिप्त पाए गए कई अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि विभाग ने पूरी पारदर्शिता के साथ सभी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच कर ठोस कार्रवाई की है। उन्हें इस बात का पूरा संतोष और भरोसा है कि अब जल जीवन मिशन के लक्ष्य काे शत प्रतिशत प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से जल जीवन मिशन को लेकर कई तरह की शिकायतें जिला स्तर से लेकर शासन तक पहुंच रही थीं, लेकिन इनकाे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता था या फिर उन पर लीलापोती कर दी जाती थी लेकिन जब इन शिकायतों का पहाड़ खड़ा हो गया और ये सरकार तक पहुंचीं तो उसके कान खड़े हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने मंत्रालय के आला अधिकारियों को इसकी गहन जांच के निर्देश दिए। इस तरह प्रदेश के जल जीवन मिशन परियोजना की गहन जांच की गई, तो इसमें कई चौंकाने वाली बातें उजागर हुईं। इसमें परियोजना से जुडी एजेसियों, ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई। पी नरहरि ने बताया कि पिछले दो वर्ष से जल जीवन में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके मद्देनजर शासन ने इस परियोजना की हर स्तर पर व्यापक जांच कराई। इसमें जो भी जहां भी खामी, लापरवाही, मिलीभगत और भ्रष्टाचार पाया उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें परियोजना में लगी एजेंसियों, ठेकेादारों पर ना केवल ठोस और कड़ी कार्रवाई की गई अपितु उनका अनुबंध निरस्त कर जुर्माना भी लगाया गया। फर्जी खातों संबंधी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की गई है। इनको पोर्टल पर डाला गया है। उन्होंने बताया कि जल-जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितता बरतने पर 280 एजेंसियों और 22 ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है। साथ ही उनके अनुबंध निरस्त किए गए हैं। गलत डीपीआर बनाने वाले 141 अधिकारियों और 187 एजेंसियों को नोटिस दिए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले 10 अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की गई है। फर्जी बैंक गांरटी के मामले में ठेकेदारों को खत्म किया है। इन प्रकरण सीबीआई को सौंपा गया है। अब तक 30 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। पुनरीक्षण योजना परीक्षण समिति गठित की गई है। 8358 एकल ग्राम नल-जल योजना का परीक्षण कराया गया है। नरहरि ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार पुनरीक्षित योजनाओं के योजनावार परीक्षण के लिए संबंधित मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जिलेवार पुनरीक्षण योजना परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसमें जल निगम के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया। इस समिति द्वारा 8358 एकल ग्राम नल जल योजनाओं की पुनरीक्षित योजनाओं का योजनावार परीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन पर शासन ने जल जीवन मिशन जैसे जनजीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कठोर प्रशासनिक रूख अपनाया और उपयंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री स्तर तक के 141 अधिकारियों को ग्रामों की मूल योजनाओं की त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करने के कारण कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही डीपीआर तैयार करने वाली 187 एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर नल से जल के साथ खुशियां भी पहुंचाने के विजन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मिशन को लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी पूरी तत्परता के साथ पूर्ण करने में सक्रिय हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन की शेष योजनाओं में कार्य की गति तेज़ करते हुए हर ग्राम के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण एवं नियमित पुनरीक्षण की सभी प्रक्रियाओं को मजबूती से लागू किया जाए। शासन की मंशा है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण हों एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा था कि प्रदेश के घरों में नल से जल कनेक्शन जल-जीवन मिशन में कोई लापरवाही या कोताही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन की शेष योजनाओं में कार्य की गति तेज़ करते हुए हर ग्राम के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण एवं नियमित पुनरीक्षण की सभी प्रक्रियाओं को मजबूती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की जाए। उन्होंने अब तक 80 लाख 52 हजार 82 घरों तक नल कनेक्शन दिए जाने के कार्य पर संतुष्टि जतायी। उन्होंने बताया कि यह प्रगति 72 प्रतिशत से अधिक है और मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन रहा है। मुख्य सचिव ने मंत्रालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा की है।उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 से जल जीवन मिशन संचालित है, जिसके अंतर्गत प्रदेशभर में भू-जल स्रोत आधारित एकल ग्राम नल जल योजनाएं और सतही जल स्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मिशन अंतर्गत कुछ एकल ग्राम नल जल योजनाओं में कुछ मजरे, पारे, टोलों के छूट जाने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके फलस्वरूप कुछ ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त न होने की शिकायतें आ रही थीं।

Dakhal News

भद्रचलम । देशभर में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की निर्णायक लड़ाई के नतीजे लगातर मिल रहे हैं। सरकार के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय रहे ज्यादातर बड़े नक्सली मारे गए हैं या आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) ने सरकार से बातचीत की पेशकश करते हुए 01 जनवरी से एक माह के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है।संगठन का कहना है कि इसी दौरान सरकार अगर शांति वार्ता के लिए बुलाती है तो संगठन इसके लिए तैयार है।वार्ता सफल रहने पर संगठन ने सामूहिक आत्मसमर्पण का भी वायदा किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) ने महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) स्पेशल जोनल कमेटी प्रतिनिधि अनंत के नाम से प्रेस बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को संगठन की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अगर सरकार बुलाती है तो वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। माओवादियों ने 1 जनवरी, 2026 से एक महीने तक हत्या बंद (मारपीट बंद) और संघर्ष विराम लागू करने का फ़ैसला किया है। अगर सरकार इस दौरान बातचीत के लिए आगे आती है तो वे बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, जिससे जंगल के इलाकों की समस्याओं का हल निकलेगा। एमसीसी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले साल 2022 में भी सीज़फ़ायर की घोषणा की थी लेकिन उस समय की सरकारों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चाहते हैं कि सरकारें इस बार वह गलती न दोहराएं और बातचीत के लिए आएं। कमेटी ने इन सरकारों से खुली बहस और बातचीत की मांग की। माओवादियों ने मुठभेड़ में बेगुनाहों के मारे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शांति वार्ता तभी सार्थक होगी, जब ये घटनाएं बंद होंगी। संगठन ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करें कि बातचीत कब और कहां होगी। 1 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक हर दिन सुबह 11 बजे से 11.15 बजे के बीच सलाह-मशविरा के लिए एक फोन नंबर ओपन लाइन के तौर पर जारी किया गया है। माओवादियों ने सभी से इस फैसले का सम्मान करने और संघर्ष विराम के दौरान कोई हमला या जवाबी हमला न करने को कहा।संगठन ने एक-एक कर आत्मसमर्पण करने के बजाय सामूहिक आत्मसमर्पण का वादा करते हुए कहा कि मल्लोजुला, असन्ना के आत्मसमर्पण और हिडमा एनकाउंटर से उनका संगठन कमज़ोर हुआ है। संगठन का कहना है कि केंद्र की नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है।चिट्ठी में कहा गया वे 1 जनवरी, 2026 से हथियारबंद लड़ाई छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने हथियार सौंप देंगे और सरकार के पुनर्वास को मान लेंगे। उन्होंने कहा कि वे किसी भी राज्य में सरेंडर करने को तैयार हैं जो उनके साथ सहयोग करे। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों से कहा कि जब तक सभी आत्मसमर्पण नहीं कर देते, तब तक वे संयम बरतें। माओवादियों ने पिछले हफ़्ते एक चिट्ठी लिख कर आम ज़िंदगी और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कुछ समय मांगा था।

Dakhal News

जबलपुर । मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल विक्टोरिया में स्थित सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ रिकॉर्ड कीपर को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने ₹20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गुरूवार को द्वारका होटल के सामने से रंगे हाथों पकड़ा है।ज्वालामुखी वार्ड सिहोरा निवासी शिकायतकर्ता मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि वह सिहोरा में ब्लड कलेक्शन का कार्य करता है और ब्लड कलेक्ट करके जबलपुर लैब में भेजता है। जहां आकाश गुप्ता के द्वारा लैब के संबंध में शिकायतों की जांच लंबित होने की बात कह कर जांच बंद करने के एवज में ₹60 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि लंबे समय से लिपिक आकाश गुप्ता और सुमित के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस रिश्वत की मांग में एक दलाल सुमित नामक व्यक्ति को भी शामिल कर रखा था। जो कि जिला अस्पताल विक्टोरिया में दलाली का कार्य करता है।जिससे परेशान होकर उसने पूरे मामले की शिकायत ईओडब्लू से की थी। जिसके बाद गुरूवार को ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए बीस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए लिपिक आकाश गुप्ता को पकड़ा है। आरोपी आकाश गुप्ता पद रिकॉर्ड कीपर एवं लीगल शाखा प्रभारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विक्टोरिया अस्पताल, जबलपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की धारा 7 (ए) के अंतर्गत मौते पर रंगे हाथो पकड़ा जाकर अपराध कायम किया गया है।

Dakhal News

नई दिल्ली । विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने सरकारी और अर्धसरकारी कंपनियों खासकर रेलवे में केवल हलाल नीति लागू करने पर गहरी आपत्ति जाहिर की है। विहिप का कहना है कि एक धर्म की आहार-परंपरा को प्राथमिकता देना संविधान की पंथनिरपेक्ष भावना के विपरीत है और भोजन-विकल्प की स्वतंत्रता भी सीमित करती है। इसके अलावा इससे परंपरागत रूप से मांस व्यापार से जुड़े गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है।उल्लेखनीय है कि कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसी नीति के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर रेलवे को नोटिस जारी किया था।विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कुछ संस्थानों, सरकारी–अर्धसरकारी इकाइयों, पीएसयू और निजी प्रतिष्ठानों में ‘हलाल केवल’ नीति लागू होने पर यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इससे परंपरागत रूप से मांस व्यापार से जुड़े गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका प्रभावित नहीं होती?उन्होंने कहा कि हलाल प्रमाणन की कुछ धार्मिक शर्तें हैं – जैसे हलाल करने वाले का मुस्लिम होना, जानवर का मुख मक्का की दिशा में होना और विशेष धार्मिक वाक्य बोलना, सार्वजनिक संस्थानों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं। ऐसे में भारतीय रेल में भी केवल हलाल-प्रक्रियायुक्त मांस उपलब्ध होना भी उचित नहीं है।

Dakhal News

मध्यप्रदेश शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को….उनके विवादित और सामाजिक रूप से असंवेदनशील बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है…यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1969 के तहत की गई है… इसके साथ ही वर्मा के कथित बयान को सामाजिक समरसता को चोट पहुँचाने वाला...और आईएएस सेवा आचार नियमों के उल्लंघन वाला बताया गया है...वहीं नोटिस में अधिकारी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है...जबकि समय पर जवाब न मिलने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.....

Dakhal News

राजगढ़ । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर ब्राहम्ण समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। जिले के ब्यावरा शहर में बुधवार को ब्राहम्ण समाज ने पीपल चौराहा पर नारेबाजी करते हुए आईएएस संतोष वर्मा का पुतला दहन किया, उसके बाद बड़ी संख्या में समाज के लोग शहर ब्यावरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आईएएस वर्मा को सेवा से बर्खास्त व उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की। विवादित बयान से आक्रोशित ब्राहम्ण समाज ने स्थानीय पीपल चैराहा पर आईएएस संतोष वर्मा के पुतला का दहन किया। उल्लेखनीय है कि रविवार को भोपाल में आयोजित अजाक्स संगठन के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राहम्ण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर ब्राहम्ण समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुतला दहन के बाद ब्राहम्ण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए शहर ब्यावरा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम गोविंद दुबे और एसडीओपी प्रकाश शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आईएएस वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने व उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के मांग की गई। प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाना में एकत्रित ब्राहम्ण समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरु कर दिया, जो भक्तिभाव के साथ लगभग सात से आठ बार किया गया। एसडीओपी प्रकाश शर्मा ने मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कहकर ब्राहम्ण समाज को आश्वस्त किया तब जाकर विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया। वहीं आईएएस के विवादित बयान को लेकर जिले के नरसिंहगढ़ में भी पुतला दहन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के कार्यकता भी मौजूद रहे, जिन्होंने विवादित बयान के विरोध का पूर्ण समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान ब्राहम्ण समाज सहित बड़ी तादाद में अन्य लोग मौजूद रहे।

Dakhal News

ग्वालियर । मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सभी विकासखंडों के विभिन्न सरकारी स्कूलों में बुधवार को एक साथ अलग-अलग अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता परखी गई। दरअसल, सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर यह निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को निर्देश दिए गए कि बच्चों को मध्यान्ह भोजन परोसने से पहले शिक्षकगण निर्धारित मेन्यू के तहत तैयार कराए गए मध्यान्ह भोजन को चखकर गुणवत्ता परखें। साथ ही विद्यालय में हर दिन सेम्पल टिफिन 24 घंटे की अवधि के लिये अवश्य रखें। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मुरार, घाटीगाँव, डबरा व भितरवार एवं ग्वालियर शहरी क्षेत्र के स्त्रोत समन्वयकों एवं जन शिक्षकों द्वारा विभिन्न स्कूलों में अचानक पहुँचकर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता परखी गई। बुधवार के लिए निर्धारित मेन्यू के अनुसार किसी स्कूल में मिक्स दाल व हरी सब्जी व किसी में आलू की सब्जी व दाल पकाई गई थी। जिन सरकारी स्कूलों का बुधवार को निरीक्षण किया गया उनमें पारसेन,घेंघोली, रिछारी खुर्द व लोंदूपुरा सहित अन्य गाँवों के सरकारी स्कूल शामिल हैं।

Dakhal News

धार। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के लाबरिया गांव में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धनलाल मारू के ठिकानों पर बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। लोकायुक्त की टीम ने प्रबंधक के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। छापे में आय से अधिक संपत्ति का बड़ा खुलासा हुआ है।फिलहाल, दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई सुबह लगभग 5:30 बजे शुरू हुई, जो 9 घंटे से जारी है। लोकायुक्त की टीम लगभग 65 अधिकारियों और 18 गाड़ियों के काफिला के साथ बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे लाबरिया पहुंची और तीन स्थानों पर एक साथ सर्चिंग शुरू की। टीम ने प्रबंधक के दो मंजिला मुख्य निवास और एक फार्म हाउस और निवास से लगभग 500 मीटर दूर स्थित संस्था कार्यालय में जांच की। फॉर्म हाउस में एक मंजिला मकान और बड़ा पशु तबेला बना हुआ है। मौके पर भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान इंदौर लोकायुक्त के डीएसपी सुनील तालान समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक की सर्चिंग में 2 लाख 11 हजार रूपए नकद, 15 लाख का सोना और 1 लाख की चांदी बरामद हुई है। मारू साल 1984 में 300 रुपये प्रतिमाह वेतन पर सेल्समैन के रूप में नियुक्त हुए थे। लगभग 30 साल की सेवा अवधि में उनकी कुल आय लगभग 80 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा, उनकी पैतृक संपत्ति से करीब 40 लाख रुपए की वैध आय का अनुमान लगाया गया है। अबतक हुई दस्तावेज़ों की जांच में 4 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि अनुमानित वैध आय करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ही हुई है। फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच की गई थी, जो प्रारंभिक तौर पर सही पाई गई। इसके बाद ही यह संयुक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बरामद सामग्री और दस्तावेजों का पंचनामा तैयार किया जा रहा है। लोकायुक्त की टीमें अभी भी रिकॉर्ड की छानबीन कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी और सभी दस्तावेजों का नियम अनुसार संधारण किया जाएगा।

Dakhal News

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद संतोष पाण्डेय ने नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर पर रूदालियों की तरह विलाप करने वालों पर तंज करते हुए कहा कि हिड़मा को लेकर उनके कथित फूफे ही परेशान हैं जो हिड़मा के मौत के बाद वातावरण बनाने में लगे हुए हैं। पाण्डेय ने कहा कि कोई भी देशद्रोही देश के लिए हितकर नहीं हो सकता और वह समाज का नायक भी नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता कुछ और ही है।भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हिड़मा का समर्थन कर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता तक हिड़मा को लेकर अलोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। पाण्डेय ने कहा कि इस देश में नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस ने उर्वरक देने का काम किया और यह काम आज भी जारी है। कांग्रेस हमेश नक्सलियों को अपनी बी टीम मानती है, इसलिए उनके खात्मे से कांग्रेस भी कमजोर हो रही है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेसी अलोकतांत्रिक नक्सलियों के समर्थन में आकर अपनी खोई हुई जमींन को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं होंगे। पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस की ओर से उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे और उनकी सलवा जुड़ूम अभियान पर अंकुश लगाने में क्या भूमिका थी, कोई भूला नहीं है। इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियान को लेकर केन्द्र व राज्य की सरकार मजबूती से काम कर रही है इसी का नतीजा है कि हम लगातार सफल हो रहे हैं।भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने कहा कि, नक्सली संगठनों के समर्थन में कथित तौर पर आर्थिक मदद लेने वालों पर अकुंश लगाने के लिए हमारी सरकार एफसीआरए का कानून लेकर आई है। जिससे नक्सली संगठन आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। पाण्डेय ने कहा कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और यह देश कांग्रेस से मुक्त होने जा रहा है, तब ऐसे में कांग्रेस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नक्सलियों के साथ खड़ी हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे पूर्व भी कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी भी झीरमघाटी घटना पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उसी परिपाटी का पालन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। पाण्डेय ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हिड़मा घर के भीतर ही छिपा एक दाऊद इब्राहिम जैसा आतंकी था। नक्सलवाद के सर्वनाश से हमारी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगी।

Dakhal News