Patrakar Priyanshi Chaturvedi

उमेश त्रिवेदी

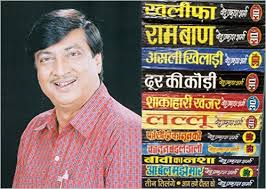

मीडिया में हिन्दी के एक लेखक वेदप्रकाश शर्मा की मौत की खबर ने साठ-सत्तर के दशक का वह रचनात्मक जगत सामने खड़ा कर दिया है, जो 'हुस्नो-इश्क' और 'रूमानी-मिजाज' को कल्पनाशीलता में पिरोकर 'लुगदी' कहा जाने वाला साहित्य रचता था। समाज के दो छोरों पर खड़े व्यक्तियों की ज्ञान-पिपासा को शांत करने के लिए रचना की इन अलग-अलग धाराओं का ब्यो रा दिलचस्प है। साहित्य में नागार्जुन या निदा फाजली जैसे रचनाकार बौध्दिकता में पगे मध्यम वर्ग के 'सेण्टीमेण्ट्स' को 'एड्रेस' करते हैं, जबकि लुगदी-साहित्य के रचयिता न्यूनताओं और अभावों के गली-कूचों में तड़पते-तरसते रूमानी-संसार की विडम्बनाओं और व्यग्रताओं को अभिव्यक्त करते थे। 'ज्ञानपीठ' की कसौटियों पर खारिज यह रचना-संसार राज-पथ के 'लिंक-रोड्स' से दूर उन गली-कूचों के आखिरी मकान तक आत्मीय गहराई के साथ घुला-मिला दिखता है, जहां जीवन की विधाओं के रंगों में मटमैलापन और भूरापन है।

साठ के दशक में भारत में सरकारी स्कूलों का दौर था, जहां निम्नु मध्यम वर्गीय माट'साब जी-जान से बच्चों को पढ़ाते थे। अंग्रेजी-विरोध के कारण हिन्दी का जोर उफान पर था। नीरज जैसे कवि भी साहित्यकारों की तीसरी-चौथी पांत में बैठा करते थे। पाठ्य पुस्तकों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शिवमंगलसिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी की जबरदस्त उपस्थिति के बावजूद लुगदी-लेखकों की एक ऐसी जमात मौजूद थी, जो साहित्य के इन कालजयी रचनाकारों से ज्यादा चर्चा में रहते थे।

वेदप्रकाश शर्मा के प्रति जाग्रत इस कौतूहल के समानान्तर आप यह जान लें कि मैंने खुद इन ख्यातिप्राप्त शर्माजी की कोई रचना नहीं पढ़ी है। यह जानकारी भी मेरे लिए नई है कि प्रकाशन के पहले दिन ही उनके उपन्यास 'वर्दी वाला गुंडा' की 15 लाख प्रतियां बिक गई थीं। उनके बारे में जिज्ञासा इसलिए जागी कि साठ के दशक के उनके हमनाम लेखक वेदप्रकाश कम्बोज की किताबों पर प्यार के 'जुनूनी-मंजर' और प्रतिशोध के 'खूनी-खंजर' दर्शाने वाले कवर-पेज आज भी जहन में बतियाते रहते हैं। उन दिनों प्रबुध्द परिवारों में इन लेखकों के नाम और नॉवेल प्रतिबंधित थे। शायद इसीलिए उत्सुकतावश हम जैसे लोग बस-स्टैण्ड की चवन्नी छाप दुकानों पर आने-दो आने देकर इनके उपन्यासों को पढ़ लिया करते थे। इनमें प्यारेलाल 'आवारा' सबसे बदनाम नाम था, जिनकी किताब का नाम भर ले लेने पर सिर पर चपत पड़ती थी। प्रेम वाजपेयी जैसे लेखकों के नॉवेल की कहानी भले ही याद नहीं हो, लेकिन उनके शीर्षक आज भी जहन में टकराते रहते है, जैसे 'गुनाह, जो मैंने किया', 'दर्द, जो मैंने पिया', 'जलती सिगरेट की कसम' या 'चलते फिरते चकले' ... आदि-आदि। इब्ने सफी, बीए के जासूसी उपन्यासों को इजाजत इसलिए मिल जाती थी कि उनमें रोमांस कम, रोमांच ज्यादा होता था और घर के बड़े-बूढ़ों की दिलचस्पी का जासूसी मसाला उनमें होता था।

वेदप्रकाश शर्मा के बहाने साठ और सत्तर के दशकों के लुगदी-लेखकों को याद करना बौध्दिक-संरचना के उन बागी और बेपरवाह इरादों को रेखांकित करना है, जो सामाजिक और साहित्यिक आचार-संहिता को अंगूठा बताते महसूस होते हैं। मसाला फिल्मों की तरह इन उपन्यासों में इमोशन्स, सेक्स, ड्रामा, अपराध और सुहाग-रात के वो सारे जीवंत और भाव-विव्हल 'इनग्रेडिएण्ट्स' होते हैं, जो अभाव की दहलीज पर खड़े युवा-मन के स्वप्नलोक को रचते हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर लुगदी-साहित्य के वजूद को नकारना मुश्किल है। साल भर में हिंदी की जितनी साहित्यिक किताबें छपती हैं, लुगदी साहित्य की उतनी किताबें महीने-डेढ़ महीने में छप जाती हैं। साहित्य के रचनात्मक कलेवरों और मुखपृष्ठों की परम्परा से दूर 'रिजेक्टेड' और घटिया अखबारी कागजों पर छपे इन उपन्यासों की मांग भी गजब रही है । इनके कवर पर खूबसूरत महिला के सीने में खंजर के साथ खून की बूंदें टपकती हैं या आलिंगनबध्द जोड़े की रूमानियत नजर आती है।

भले ही ये किताबें हजारों लाखों की संख्या में बिकती रही हों लेकिन 'भारतीय ज्ञानपीठ' ने इन लेखकों को हमेशा नकारा है। हिन्द पॉकेट बुक्स जैसे व्यावसायिक प्रकाशन भी इऩ लेखकों की किताबें नहीं छापते थे। बहरहाल, दिलचस्प यह है कि प्रेम वाजपेयी, इब्ने सफी, प्यारेलाल आवारा, वेदप्रकाश कंबोज, ओमप्रकाश पाठक, ऋतुराज, रानू जैसे सभी लेखकों के उपन्यासों का आंकड़ा दो-ढाई सौ से कम नहीं है। सवाल यह है कि हिंदी के मौजूदा लेखकों में ज्यादा बिकने वाला कौन है- निर्मल वर्मा, कमलेश्वर या राजेन्द्र यादव, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध...? वेदप्रकाश शर्मा या प्रेम वाजपेयी अथवा गुलशन नंदा जैसे रूमानी लेखकों की तुलना में हिन्दी साहित्य के ये पुरोधा कहीं भी नहीं टिकते हैं...। [ लेखक सुबह सवेरे के प्रधान संपादक है।]

Dakhal News

|

All Rights Reserved © 2025 Dakhal News.

Created By:

Medha Innovation & Development Medha Innovation & Development |